Тест. Тема 4: Основы специальной педагогики

Начало формы

Вопрос 1

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

01. Дети с отклонениями в развитии принимаются в дошкольные образовательные учреждения любого вида при наличии условий для коррекционной работы только

Выберите один ответ:

a. с согласия родителей (законных представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии

b. с согласия родителей (законных представителей)

c. на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии

Вопрос 2

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

02. Среди организационных принципов построения специального дошкольного образования можно выделить:

Выберите один или несколько ответов:

a. комплектование учреждений по принципу компенсации отклонения в развитии

b. наполняемость групп до 15 человек

c. проведение отдельных видов занятий специалистами-дефекотологами

d. организации специальных видов занятий, таких, как интеллектуальное развитие, развитие творческого восприятия, спортивные занятия и др

e. бесплатность

Вопрос 3

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

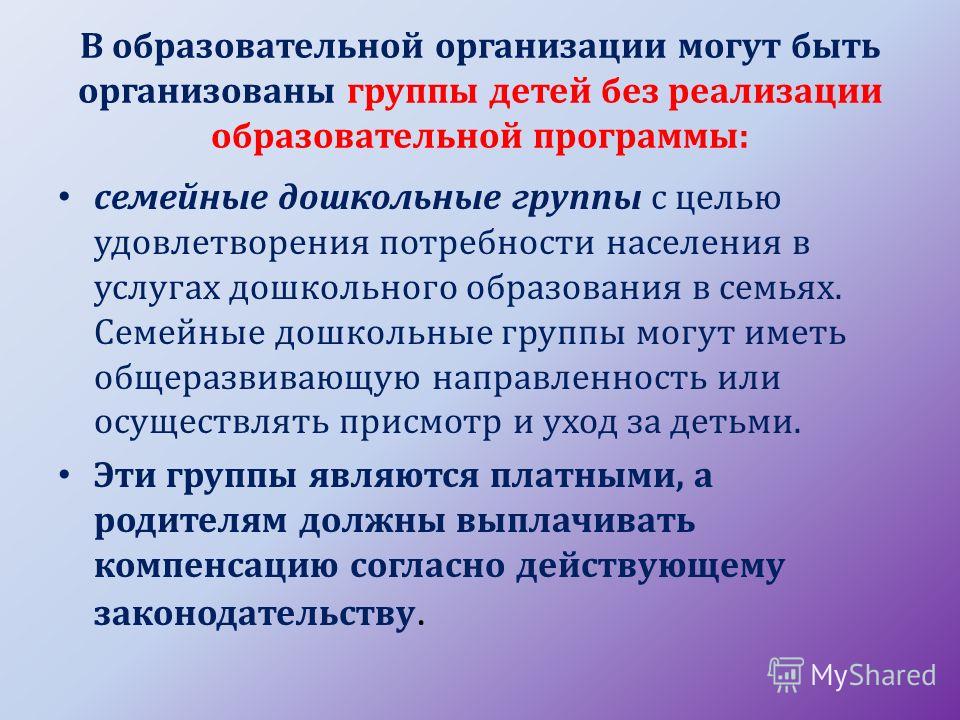

03. К образовательным учреждениям для детей дошкольного и младшего школьного возраста относятся:

Выберите один или несколько ответов:

a. начальная школа — детский сад

b. начальная школа — детский сад компенсирующего вида

c. прогимназия

Вопрос 4

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

04. Основные направления деятельности образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи по отношению к детям дошкольного возраста, — это:

Выберите один или несколько ответов:

a. диагностика уровня психофизического развития и отклонений в поведении детей

диагностика уровня психофизического развития и отклонений в поведении детей

b. временная изоляция детей дошкольного возраста от психотравмирующих ситуаций в семье

c. образование детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и психического здоровья

d. лечение, развитие и социализация детей дошкольного возраста, подготовка их к дальнейшему обучению в специализированных образовательных учреждениях

e. организация коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения, психокоррекционная и психопрофилактическая работа с детьми

Вопрос 5

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

05. Человек с ограниченной трудоспособностью может получать следующие виды профессионального образования:

Выберите один или несколько ответов:

a. начальное профессиональное

b. среднее профессиональное

c. высшее профессиональное

Вопрос 6

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

06. Для детей и подростков с отклонениями в развитии, имеющих в перспективе ограничение трудоспособности, профориентационная и профконсультационная работа начинается

Выберите один ответ:

a. в период обучения в школе

b. в период подготовки к выпускным экзаменам в школе

c. после установления группы инвалидности

d. в период определения системы социально-реабилитационных мероприятий

Конец формы

«ПРОСВЕЩЕНИЕ. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ» » Архив блога » О ВВЕДЕНИИ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИЛИ «НЕСТАНДАРТНЫЙ СТАНДАРТ»

Одной из самых обсуждаемых тем в российском образовании сегодня является введение Федерального государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). В соответствии с требованиями вступившего в силу 1 сентября 2013 года федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» разработан и утвержден Федеральный государственный стандарт дошкольного образования. Предлагаем вашему вниманию интервью с Оксаной Алексеевной Скоролуповой — руководителем Центра дошкольного образования издательства «Просвещение».

Предлагаем вашему вниманию интервью с Оксаной Алексеевной Скоролуповой — руководителем Центра дошкольного образования издательства «Просвещение».

настроение: позитивное

ключевые слова: ФГОС ДО, ФГТ, парциальная программа, методическая поддержка, примерные основные образовательные программы, «Happy Hearts», «Радуга», «Успех», работа дошкольных организаций

город: Москва

КАКИЕ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССА «СТАНДАРТИЗАЦИИ» ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?

Во-первых, очень сжатые сроки введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее — ФГОС ДО, Стандарт). Стандарт был утвержден 17 октября 2013 года, официально зарегистрирован Минюстом России и приобрел статус нормативного правового документа 14 ноября 2014 года, а вступил в силу уже с 1 января 2014 года[1]. К сожалению, переходный период введения ФГОС ДО нормативно не установлен.

Во-вторых, незавершенность нормативной правовой базы введения ФГОС ДО. Я имею в виду следующее. Педагогам-практикам ФГОС ДО необходим как базовый документ, определяющий фундаментальные основы их деятельности. Но для внедрения Стандарта нужны более конкретные инструменты — вариативные комплексные программы и педагогические технологии, соответствующие ФГОС.

В новом Законе «Об образовании в Российской Федерации» установлен механизм определения соответствия вариативных авторских программ образовательным стандартам — проведение их экспертизы и включение по ее результатам в реестр примерных основных образовательных программ. Пока порядок проведения такой экспертизы не установлен. Следовательно, дать педагогам реальные инструменты введения Стандарта мы пока не можем.

ЕСТЬ ЛИ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МЕЖДУ ФГТ (ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ) И ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?

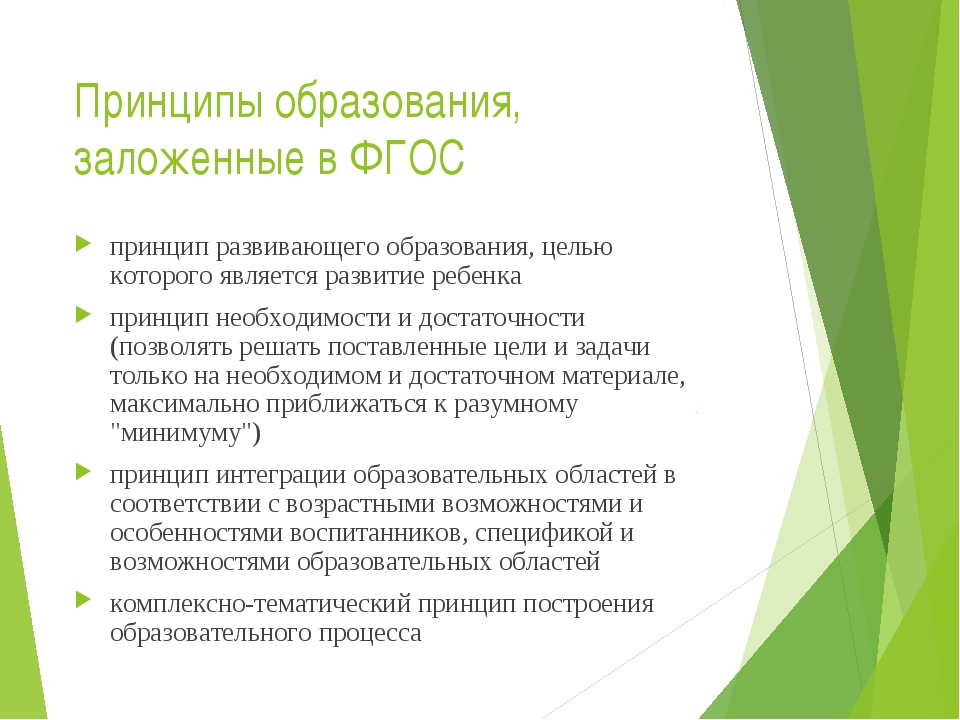

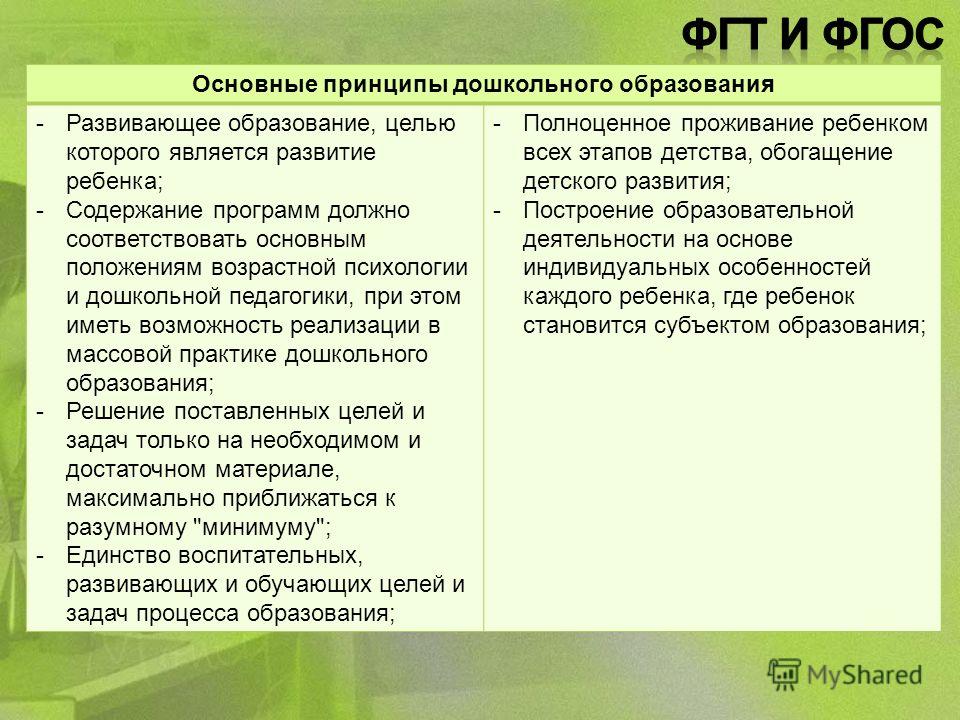

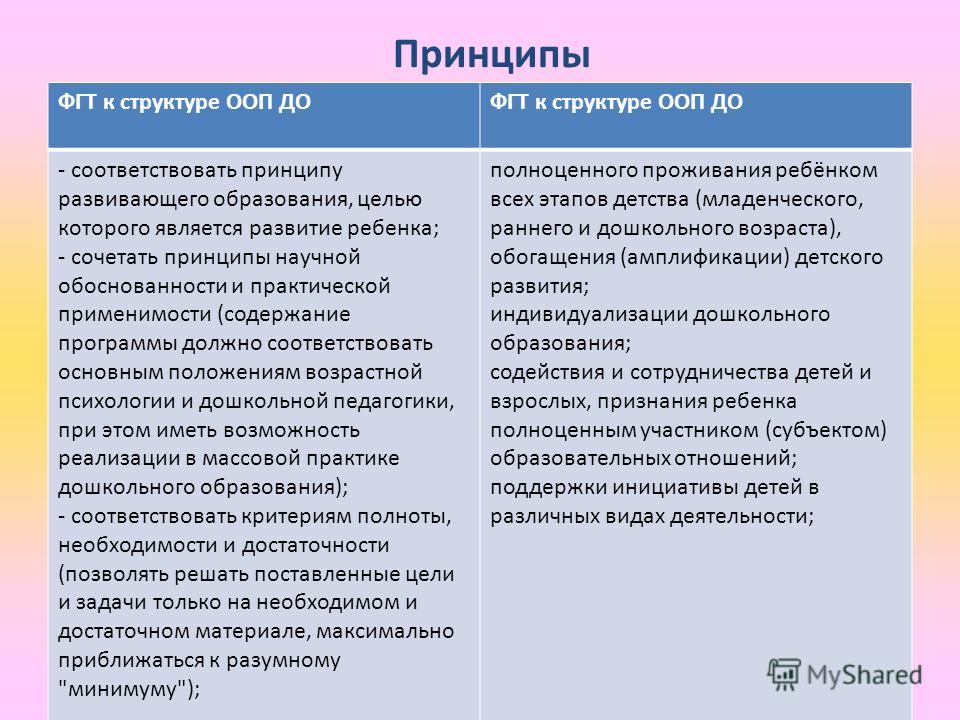

Безусловно, эти документы преемственны, и прежде всего, в фундаментальных положениях.

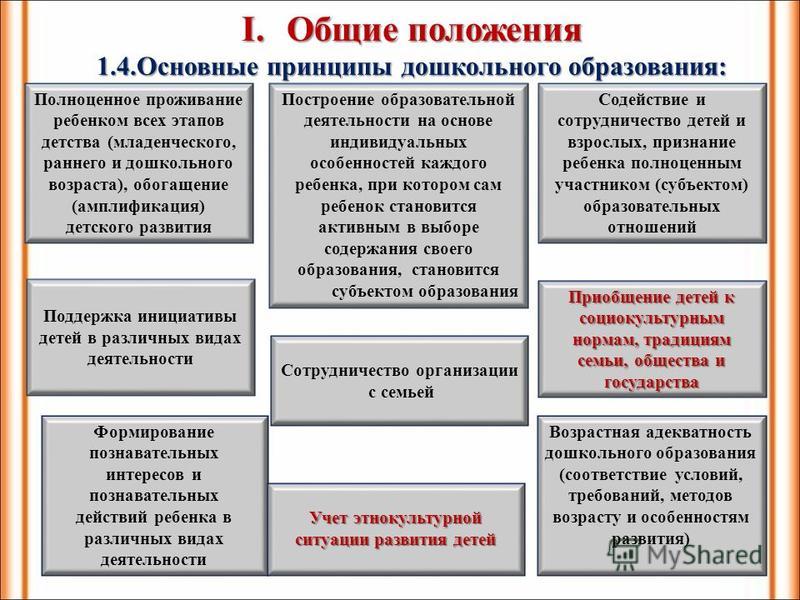

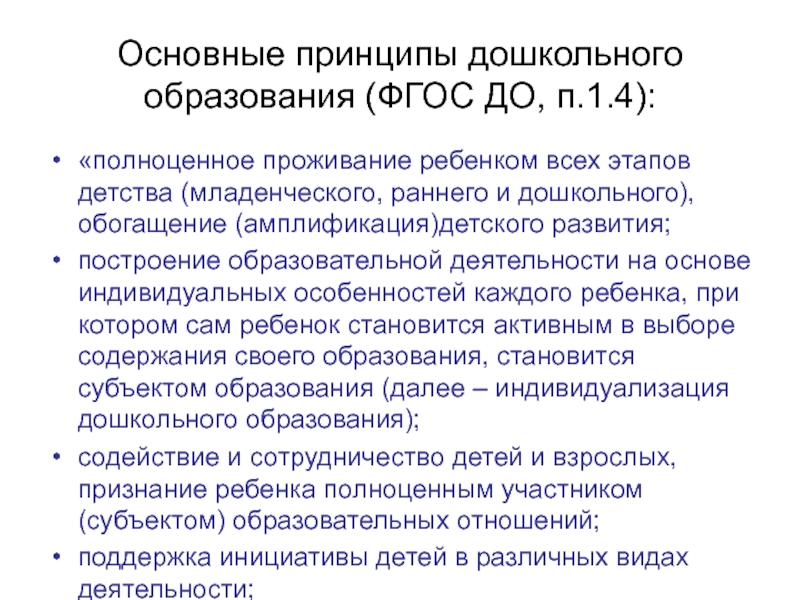

Например, основные принципы построения воспитательно-образовательного процесса созвучны в ФГТ и ФГОС. ФГТ установили, что образовательный процесс в дошкольном учреждении должен строиться на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. ФГОС ДО, развивая этот принцип, определяет, что образовательная программа дошкольного образования должна реализовываться в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, обеспечивая тем самым принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей).

Далее, в соответствии с ФГТ, образовательная программа дошкольного образования должна предусматривать решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. Стандарт в качестве одного из принципов дошкольного образования провозглашает содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

Задача Стандарта — объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества — перекликается с одним из принципов ФГТ: обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста.

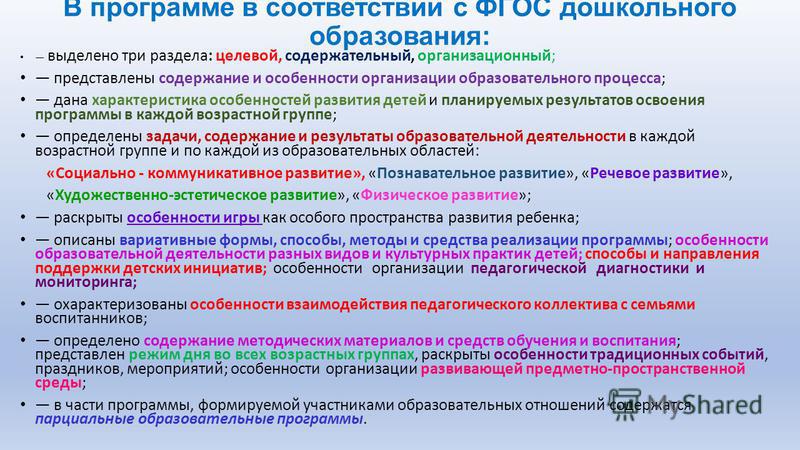

Преемственность ФГТ и ФГОС ДО мы видим также в определении структурных единиц содержания дошкольного образования. Это образовательные области, соответствующие основным направлениям развития детей. Хотя в ФГТ таких образовательных областей 10, а в Стандарте — 5, но по содержанию образовательные области очень близки.

Попробуем изобразить это в виде таблицы:

| Направления развития ребенка дошкольного возраста | Образовательные области в ФГТ | Образовательные области в ФГОС ДО |

| Социально-коммуникативное развитие | Социализация | Социально-коммуникативное развитие |

| Труд | ||

| Безопасность | ||

| Познавательно-речевое развитие | Познание | Познавательное развитие |

| Чтение художественной литературы | ||

| Речевое развитие | ||

| Коммуникация | ||

| Физическое развитие | Физическая культура | Физическое развитие |

| Здоровье | ||

| Художественно-эстетическое развитие | Художественное творчество | Художественно-эстетическое развитие |

| Музыка |

Много общего мы найдем также в разделе ФГОС ДО «Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования» и ФГТ к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

ПОЧЕМУ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЗЫВАЮТ «НЕСТАНДАРТНЫМ СТАНДАРТОМ»?

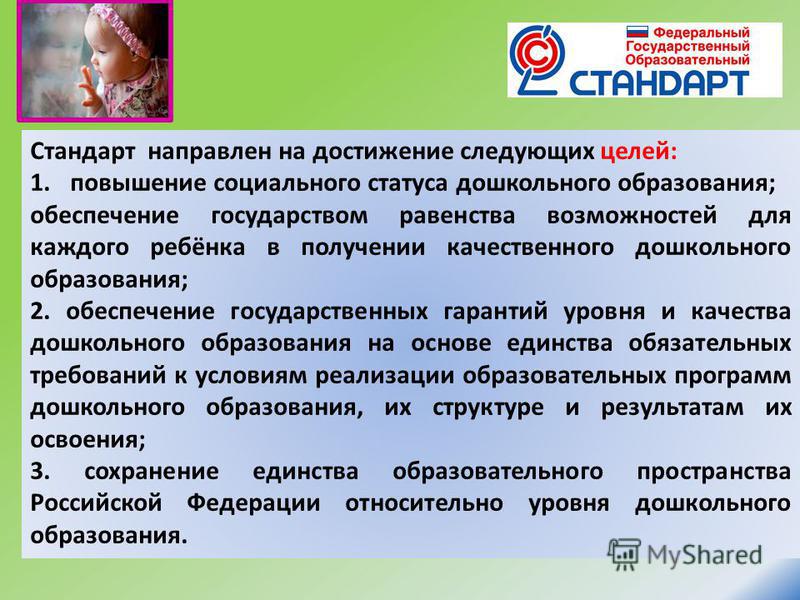

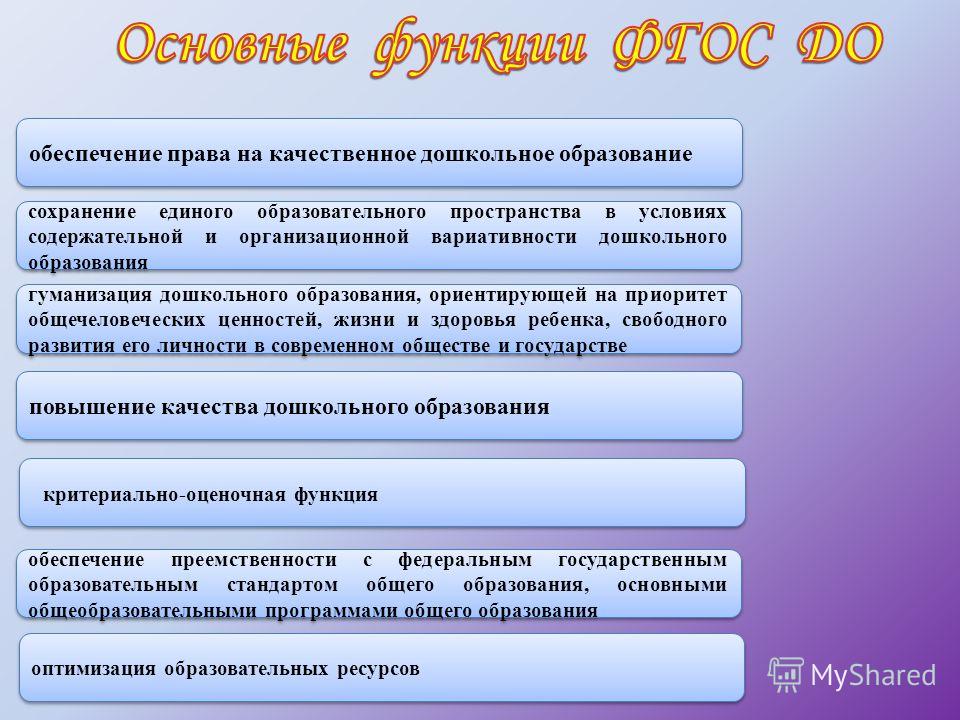

Новый Закон об образовании однозначно трактует федеральные государственные образовательные стандарты как основу государственных гарантий уровня и качества образования (в нашем случае — дошкольного) на основе единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ и результатам их освоения Таким образом, с разработкой ФГОС дошкольного образования мы нормативно определяем, конкретизируем обязанности государства по отношению к каждому ребенку дошкольного возраста.

Таким образом, с разработкой ФГОС дошкольного образования мы нормативно определяем, конкретизируем обязанности государства по отношению к каждому ребенку дошкольного возраста.

Следовательно, ФГОС ДО нужен для того, чтобы обеспечить каждому ребенку дошкольного возраста — где бы он ни проживал на территории России (в большом городе или труднодоступной деревне, на западе или востоке, на юге или севере нашей страны), в какой бы семье ни воспитывался:

- одинаково хорошие условия дошкольного образования в детском саду;

- такое содержание дошкольного образования, которое обеспечит ребенку полноценное развитие в специфических детских видах деятельности (прежде всего — в игре) и достижение такого уровня развития, который позволит ребенку быть успешным при дальнейшем обучении.

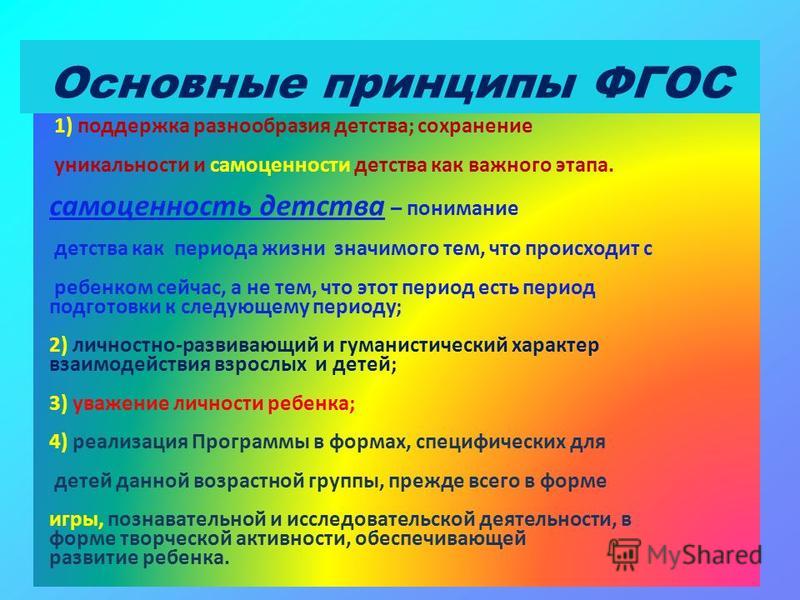

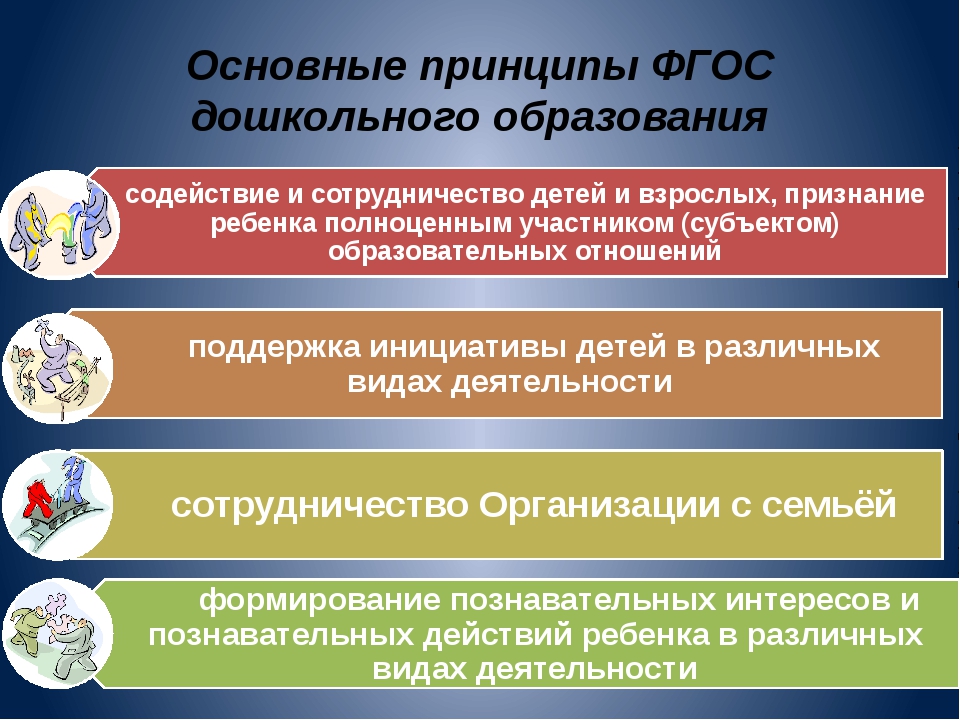

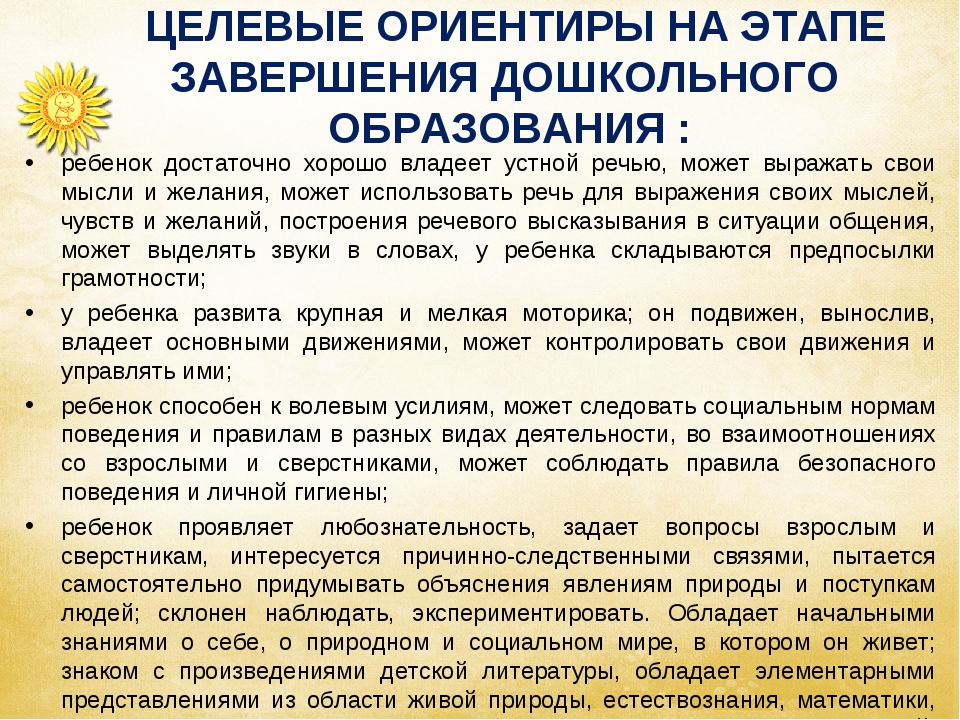

Вместе с тем принципы, которые лежат в основе Стандарта, предусматривают вариативность содержания дошкольного образования, которое обеспечивает развитие ребенка, и учет индивидуальных особенностей детей. Это следующие принципы:

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства — понимание (рассмотрение) детства как периода жизни, значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;

- личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;

- уважение личности ребенка;

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.

Ни в одном из ФГОСов других уровней общего образования нет таких принципов.

Важно понять, что мы создали Стандарт не для того, чтобы всех детей дошкольного возраста мерить единой меркой. Наш Стандарт:

Наш Стандарт:

- сохраняет вариативность программ дошкольного образования;

- предусматривает свободу выбора средств и методов, педагогических технологий и приемов дошкольного образования;

- позволяет учитывать индивидуальные образовательные потребности маленького ребенка;

- позволяет оценивать динамику развития ребенка в сравнении с самим собой, а не со сверстниками.

Таким образом, как говорит академик А.Г. Асмолов, руководитель рабочей группы по разработке ФГОС дошкольного образования, дошкольный Стандарт — это стандарт вариативности и развития, нестандартный Стандарт.

СЕЙЧАС МЫ НАХОДИМСЯ НА ЭТАПЕ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ДАННЫЙ ЭТАП?

Это трудное время для всех работников сферы дошкольного образования — для педагогов, руководителей детских садов, управленцев муниципального, регионального и федерального уровня, для авторов программ дошкольного образования, для преподавателей педагогических училищ, колледжей и вузов. Но и интересное время тоже. Именно сейчас развивается та самая гуманистическая дошкольная педагогика, принципы которой провозглашались уже давно, но к реализации их мы вплотную подошли только сейчас.

С КАКИМИ СЛОЖНОСТЯМИ СЕГОДНЯ СТАЛКИВАЮТСЯ ПЕДАГОГИ? ЕСЛИ У ПЕДАГОГОВ ВОЗНИКАЮТ ВОПРОСЫ, МОГУТ ЛИ ОНИ ПОЛУЧИТЬ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СОСТАВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ?

Главная сложность, о которой я уже сказала, — отсутствие вариативных комплексных программ, имеющих статус примерной. Между тем, дошкольные организации уже сейчас должны свои образовательные программы привести в соответствие со ФГОС ДО. Во-первых, потому, что Стандарт вступил в силу с 1 января 2014 года, во-вторых, потому, что с 1 января нынешнего года детские сады получают финансирование именно на реализацию своих образовательных программ, соответствующих ФГОС ДО.

Я думаю, что на оказание методической поддержки для введения Стандарта сейчас нацелены все региональные и муниципальные методические службы. Центр дошкольного образования также не остается в стороне. Силами наших авторов и специалистов разработана модель основной образовательной программы дошкольного учреждения, соответствующая ФГОС ДО. По приглашению региональных министерств, институтов повышения квалификации мы выезжаем в регионы (среди них — Челябинская, Иркутская, Кемеровская, Ивановская, Ленинградская, Ростовская, Московская области, Краснодарский край, Республика Татарстан и др.), организуя «скорую помощь» детским садам по корректировке образовательных программ дошкольных учреждений в условиях введения ФГОС дошкольного образования и отсутствия экспертизы примерных основных образовательных программ.

Центр дошкольного образования также не остается в стороне. Силами наших авторов и специалистов разработана модель основной образовательной программы дошкольного учреждения, соответствующая ФГОС ДО. По приглашению региональных министерств, институтов повышения квалификации мы выезжаем в регионы (среди них — Челябинская, Иркутская, Кемеровская, Ивановская, Ленинградская, Ростовская, Московская области, Краснодарский край, Республика Татарстан и др.), организуя «скорую помощь» детским садам по корректировке образовательных программ дошкольных учреждений в условиях введения ФГОС дошкольного образования и отсутствия экспертизы примерных основных образовательных программ.

Позднее, с утверждением реестра примерных программ, предлагаемая нами модель может быть дополнена с учетом положений выбранной детским садом примерной программы.

КАК СКОРО ОЖИДАЮТСЯ ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ К РАБОТЕ?

Все зависит от того, как скоро будет введена экспертиза вариативных комплексных программ, претендующих на статус примерных основных образовательных программ дошкольного образования. Порядок проведения экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ находится в стадии разработки. Мы надеемся, что к началу нового учебного года наши программы «Радуга» и «Успех» пройдут экспертизу и будут включены в реестр примерных основных образовательных программ.

КАК ИЗМЕНИТСЯ РАБОТА ДЕТСКИХ САДОВ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФГОС?

Думаю, что образовательный процесс в детских садах станет более индивидуализированным, личностно ориентированным. Можно сказать, что детские сады развернутся «лицом» к детям. Хотя, необходимо это отметить, дошкольное образование — и в этом его отличие от иных уровней образования — всегда было нацелено на работу с каждым ребенком, развитие каждого из воспитанников. Но сегодня, с введением Стандарта, главной целью каждого педагога станет подбор индивидуального «ключика» к каждому ребенку, чтобы обеспечить его полноценное развитие.

НА ВАШ ВЗГЛЯД, КОСНЕТСЯ ЛИ РОДИТЕЛЕЙ ВНЕДРЕНИЕ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ? ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ОНИ ПОЛНОПРАВНЫМИ УЧАСТНИКАМИ ДИСКУССИИ О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ СТАНДАРТЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?

Безусловно, при обсуждении проекта Стандарта родители внесли свою лепту в его содержание. Было организовано несколько фокус-групп, анкетирование, собеседования, в процессе которых разработчики ФГОС выяснили ожидания родителей от дошкольного образования. Руководствуясь установленными ожиданиями семьи от дошкольного уровня образования, мы и выстроили содержание Стандарта.

Кроме того, ФГОС ДО однозначно указывает на необходимость выстраивания планомерной, систематической работы дошкольной организации с семьями для гармоничного развития детей.

При этом важно понимать, что признание приоритета семейного воспитания (а это утверждает и Семейный кодекс, и новый Закон об образовании в Российской Федерации) потребует совершенно иных отношений семьи и детского сада. Эти отношения определяются понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие» и предусматривают общение на равных, где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать, и осуществление совместной деятельности детского сада и семьи по воспитанию, обучению и развитию детей.

С этой точки зрения, цель детского сада — сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.

ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ АВТОРОМ 20 МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМ ПРОБЛЕМАМ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ДОУ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. КАКИМ ОБРАЗОМ ВАШ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ НАШЕЛ ОТРАЖЕНИЕ В ВАШИХ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЯХ?

По сути дела, все эти пособия являются описанием моего опыта работы — в качестве воспитателя и методиста детского сада, методиста одного из окружных методических центров Москвы, чиновника Министерства образования и науки Российской Федерации.

ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД ТЕРМИНОМ «ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА»?

Слово «парциальный» произошло от латинского «pars» — частичный. Парциальные программы, в отличие от комплексных, рассматривают только одно из направлений развития ребенка (познавательное, речевое, художественно-эстетическое, социально-коммуникативное или физическое развитие) или отдельную методику (например, программа развития элементарных математических представлений, программа музыкального воспитания, программа трудового воспитания и др.). Парциальность программы может быть обусловлена и возрастом детей, для которых она предназначена, то есть программа описывает содержание образовательной работы не для детей от 2 месяцев (а именно с этого возраста может начинаться дошкольное образование) до момента поступления ребенка в школу (а этот возраст ограничивается 8 годами), а для детей более узкого возрастного диапазона.

В ЦДО есть программы, которые при комплексности содержания ограничены возрастом детей. Это программа «Кроха», предназначенная для развития детей младенческого и раннего возраста (от рождения до 3 лет) в условиях детского сада и семьи, и «Преемственность» — программа предшкольного образования детей 5–8 лет.

Есть также программа «Первые шаги в мире искусства» под редакцией Б.М. Неменского, посвященная развитию художественно-творческих способностей детей от 3 до 6 лет.

Очень интересной является программа раннего обучения детей английскому языку “Happy Hearts”. Она богато оснащена методическими пособиями для педагогов, наглядными материалами, дидактическими раздаточными материалами для детей, программным обеспечением для интерактивной доски.

ЕСТЬ ЛИ СЕГОДНЯ ПОСОБИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, В КОТОРЫХ РЕАЛИЗУЕТСЯ СТАНДАРТ? ЧТО БЫ ВЫ МОГЛИ В ЭТОМ ПЛАНЕ ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ ПЕДАГОГАМ?

Да, такие пособия есть. У нас они представлены программно-методическими комплексами «Радуга» и «Успех», которые, помимо комплексных программ, скорректированных в соответствии с ФГОС дошкольного образования, включают полный комплект методических пособий для педагогов дошкольных организаций, а также развивающие пособия для детей.

Преимуществом новой «Радуги» является то, что эта программа сочетает традиции российской дошкольной педагогики и новации в системе дошкольного образования и позволяет эффективно организовать индивидуальный подход к каждому ребенку при реализации программы. Программно-методический комплекс «Радуга» дает педагогам инструмент реализации программы — педагогические технологии, в то же время позволяет педагогам быть соавторами в моделировании воспитательно-образовательного процесса.

«Успех» — инновационная, современная программа, сочетающая возможность проявления инициативы и творчества воспитателей и научно-обоснованные технологии их совместной с детьми деятельности. Программа ориентирована на применение неучебных форм организации образовательного процесса, позволяющих учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольного возраста.

Применение этих программно-методических комплексов в работе дошкольных организаций мы сопровождаем обучением педагогов работе по нашим программам и на учебном оборудовании, которое мы предлагаем для реализации программ.

На сайте Центра дошкольного образования можно познакомиться с выпуском новых изданий, отвечающих современным требованиям ФГОС дошкольного образования и с использованием новых технологий мультимедиа.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ИНТЕРЕСНУЮ БЕСЕДУ!

Беседовала Раиса ВАСИЛЬЕВА

[links&resources]

[1] Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384), вступил в силу с 1 января 2014 года.

[2] Пункт 3 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Сценарий педсовета «Механизмы реализации индивидуализации в образовательном процессе ДОУ»

Сценарий педсовета «Механизмы реализации индивидуализации в образовательном процессе ДОУ»

Индивидуализация – это выделение индивидуальных особенностей из первоначального безразличия |

Ф. А. Брокгауз, И.А. Ефрон.

А. Брокгауз, И.А. Ефрон.

Энциклопедический словарь

Повестка педсовета:

1.Организационный момент.

— просмотр короткометражного мультфильма

— психологическая разминка «У каждой проблемы есть решение».

2. Основная часть.

— Презентация «Механизмы реализации индивидуализации в образовательном процессе ДОУ» (старший воспитатель Коновалова О.В.)

— Блиц-опрос (подобрать определение к термину)

— Деловая игра «Индивидуальность и индивидуализация. В чем разница?»

3. Заключительная часть.

Ход педсовета

1.Организационный момент.

— просмотр короткометражного мультфильма «Alike» от двух испанских аниматоров Daniel Martínez Lara и Rafa Cano Méndez – о том, чему мы учим детей и на что они обречены, если идут исключительно «правильным» путем. Работа уже удостоена 64 наград по всему миру.

Слайд 2.

Старший воспитатель. Посмотрев мультфильм, мы еще раз задумались над тем «Что же такое индивидуализация»? Согласно энциклопедическому словарю «Индивидуализация – это выделение индивидуальных особенностей из первоначального безразличия». А безразличие — это большая проблема для современного общества. Но у каждой проблемы есть решение. Предлагаю всем встать в круг.

Слайд 3. Психологическая разминка «У каждой проблемы есть решение».

1.Поставьте руки на ширину плеч, согните колени и медленно опуститесь, повторяя:

«Вот это я!»

2. Сжав кисти в кулак, колотите по воздуху, повторяя: «Я полна сил!»

3. Выполняйте круговые вращения бедрами, как при верчении обруча, при каждом вращении повторяя: «Мне легко».

4. Соединив локти, массируя мочки ушей, подмигивайте попеременно левым и правым глазом, повторяя: «Радость во мне».

5. Левую ладонь (тыльной стороной) положите под подбородок, правую на макушку, кивайте головой, повторяя: «Я настроена на успех».

6. Руки за спиной сцеплены в замок, подтягивать попеременно левое и правое колено как можно выше, повторяя: «Я верю в себя».

7. Положить ладони на плечи, поднимать руки над головой, повторяя:

«Я всегда защищена».

8. Ноги на ширине плеч, ладони на бедрах, отклоняться назад как можно глубже, повторяя: «Я счастлива на своем рабочем месте».

9. Руки, сжатые в кулаки, — на ягодицах, подтягивать попеременно правую и левую ногу к ягодицам, повторяя: «Я говорю и думаю позитивно».

10. Ладони на коленях, слегка наклонившись, развернуть ступни внутрь, медленно возвращать их в исходное положение, повторяя: «У каждой проблемы есть решение».

Вывод: уверенность в себе способствует концентрации в нужный момент, повышению энергетического потенциала, что непременно поможет нам сегодня решить все поставленные задачи.:

Основная часть.

— Презентация «Механизмы реализации индивидуализации в образовательном процессе ДОУ» (старший воспитатель Коновалова О.В.)

Слайд 4. Ситуации, когда воспитатели поторапливают отстающего от остальных ребенка на занятии или прерывают его рассказ, встречаются часто. С чем это связано? С тем, что в группе много воспитанников, и уделить внимание каждому не получается? Или педагоги не включают способы поддержки индивидуальности и инициативности детей в план работы?

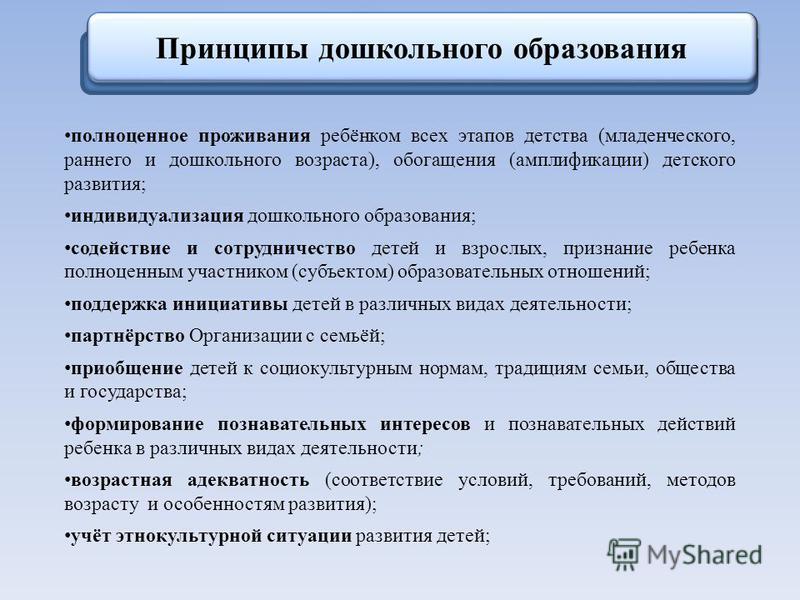

Слайд 5. Среди принципов дошкольного образования, реализуемых в ФГОС ДО, – построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка и поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Согласно данным принципам дошкольник выступает как субъект образования и активно участвует в выборе его содержания. Поэтому для педагогов вопрос поиска новых форм, средств и способов обеспечения индивидуализации образовательного процесса сегодня актуален.

Согласно данным принципам дошкольник выступает как субъект образования и активно участвует в выборе его содержания. Поэтому для педагогов вопрос поиска новых форм, средств и способов обеспечения индивидуализации образовательного процесса сегодня актуален.

Слайд 6. Практика показывает, что педагоги уделяют недостаточное внимание вопросам поддержки индивидуальности и инициативы детей:

в содержательном разделе основной образовательной программы ДОО не отражены направления и способы поддержки детской инициативы;

в группах отсутствуют условия для создания социальной ситуации развития детей;

дошкольники не проявляют инициативу и самостоятельность в процессе различных видов деятельности.

Поэтому встал вопрос, как организовать работу в ДОО по обеспечению поддержки индивидуальности и инициативы детей.

Слайд 7. В пункте 3.2.5 ФГОС ДО сформулированы основные компетенции педагога, опираясь на которые, можно выделить основные направления индивидуализации образовательного процесса:

организовать образовательную деятельность на основе индивидуальных особенностей дошкольников;

создать условия для того, чтобы дошкольники выражали свои мысли и чувства;

создать ситуации, в которых дети сами выбирают условия и участников совместной деятельности;

оказывать недирективную помощь детям, поддерживать детскую инициативу и самостоятельность.

Слайд 8. Планируем образовательную деятельность на основе индивидуальных особенностей детей.

Слайд 9. Так, в сентябре согласно принятой в ДОО системе мониторинга следует выявить уровень сформированности достижений детей. На основе полученных данных необходимо заполнить индивидуальные карты развития воспитанников с рекомендациями. Затем составляется перспективный (полугодовой) план индивидуального сопровождения развития детей группы. В нем педагоги указывают задачи, формы достижения результата и отмечают наличие или отсутствие положительной динамики.

Затем составляется перспективный (полугодовой) план индивидуального сопровождения развития детей группы. В нем педагоги указывают задачи, формы достижения результата и отмечают наличие или отсутствие положительной динамики.

Данная работа отражается в календарном плане, который предусматривает задачи для детей как со сформированными, так и с несформированными достижениями. Также в календарном плане предполагается свободное место для фиксации действий педагога с целью поддержки инициативы воспитанников.

Слайд 10. Создаем условия для выражения детьми мыслей и чувств

Следующий этап – создать условия для выражения детьми чувств и мыслей. Динамичный ритм

дня заставляет воспитателей постоянно подгонять медлительных детей и сдерживать активных. Однако для развития дошкольников большое значение имеет проживание ситуации в индивидуальном темпе. Для этого педагоги должны создавать благоприятные условия.

Например, в группе должен быть уголок, в котором интересно и полезно и замкнутым, и гипер активным детям. Чтобы оказать помощь ребенку в этом уголке, потребуется технологическая карта. Это даст возможность совместно определить условия для самовыражения воспитанников в конкретной группе.

Ребенок выражает свои мысли не только словами, но и посредством творческой деятель-

ности. Для этого можно провести е конкурс уголков для творчества. В процессе подготовки

к нему педагоги вместе с воспитанниками обновят и обогатят развивающую предметно-пространственную среду в группах.

Можно проводить занятия с открытым концом. Такой тип образовательной деятельности позволяет не торопить воспитанников, дать каждому возможность высказаться.

Слайд 11. Создаем ситуации выбора условий и участников совместной деятельности

(По результатам тематического контроля РППС)

Слайд 12. Во время занятий, игровой и свободной деятельности педагог должен предоставлять детям свободу в общении со сверстниками. В свободной деятельности воспитанники объединяются в микрогруппы на основе личных симпатий и интересов. Сложнее обеспечить самостоятельное объединение детей в организованной деятельности, если время ограничено. Иногда дети открыто выражают свои антипатии. Когда ребенок выбирает, с кем играть, он всегда интуитивно опирается на внутренний психологический комфорт в общении. Практика показывает, что самостоятельный выбор детьми партнера по образовательной деятельности не всегда педагогически целесообразен.

Во время занятий, игровой и свободной деятельности педагог должен предоставлять детям свободу в общении со сверстниками. В свободной деятельности воспитанники объединяются в микрогруппы на основе личных симпатий и интересов. Сложнее обеспечить самостоятельное объединение детей в организованной деятельности, если время ограничено. Иногда дети открыто выражают свои антипатии. Когда ребенок выбирает, с кем играть, он всегда интуитивно опирается на внутренний психологический комфорт в общении. Практика показывает, что самостоятельный выбор детьми партнера по образовательной деятельности не всегда педагогически целесообразен.

С помощью упражнения «Синтез идей» можно создайть каталог форм выбора деятельности в группе и объединения детей в микрогруппы.( «Синтез идей». Данное упражнение предусматривает выполнение группами поэтапно всех видов заданий урока: на отдельных листах бумаги первая группа выполняет первое задание, вторая – второе и т.д. После выполнения первая группа отдает свой листок для доработки второй группе, вторая – третьей и т.д. Когда доработанный листочек возвращается к «хозяевам», каждая группа презентует свои исследования с учетом дополнений одноклассников. Можно перед началом работы создать экспертную группу, которая будет оценивать продуктивность работы каждой группы.)

Самое главное: помогать детям объединяться в группы лучше не прямыми указаниями, а с помощью игровых ситуаций. Для этого педагогам следует использовать различный дидактический материал. Принцип такой: материал лежит изображением вниз, дети наугад берут одну картинку, по сигналу собирают из частей полное изображение. В этом случае возникает момент целенаправленной обращенности детей друг к другу.

Также используйте традиционный расчет на «первый-второй» и считалочки. Считалочки в виде схем держите в группе, тогда дети будут применять их в игровой деятельности. Чтобы сформировать самостоятельность у ребенка, необходимо создавать условия для планирования предстоящей деятельности. Подумайте какие формы позволят воспитанникам доступным для их возраста способом запланировать и обозначить в группе любой вид деятельности. Это могут быть различные доски выбора:

Подумайте какие формы позволят воспитанникам доступным для их возраста способом запланировать и обозначить в группе любой вид деятельности. Это могут быть различные доски выбора:

олицетворенные ромашки и заготовки с магнитной основой в каждом уголке;

морфотаблица с набором схематично изображенных видов детской деятельности – по горизонтали и личными метками – по вертикали.

Слайд 13. Используем приемы оказания не директивной помощи и поддержки

Если ребенка поддерживают – он учится ценить себя, если подбадривают – он учится верить в себя. В этих условиях появляются желание и интерес к какому-либо виду деятельности.

К нeдиpeктивным методам взаимодействия можно отнести: диалог c ребёнком, беседу на основе активного слушания и применения техники «Я-сообщений», принятие негативных проявлений

y воспитанника и т. д.

Искать средства, создавать дидактические материалы, которые стимулируют детей проявлять себя в разных видах деятельности, быть активными, вы можете в ходе самообразования.

Слайд 14. Взаимодействуем с родителями

Гармоничное развитие дошкольника возможно только при активном участии семьи в образовательном процессе. Если понаблюдать за общением родителей с детьми, можно обнаружить, что они:

часто используют приказной тон,

остаются равнодушными к рекомендациям воспитателей и специалистов;

не участвуют в совместных с ребенком мероприятиях, ссылаясь на занятость.

Чтобы решить эту проблему можно использовать эффективные формы взаимодействия: семейные гостиные, дискуссии, круглые столы. Они формируют у родителей понимание важности своего участия не только в воспитании ребенка, но и в жизни группы. Можно предложить родителям принять участие в психолого-педагогическом мониторинге. Они поймут, над какими проблемами необходимо работать с ребенком индивидуально в группе и дома, и будут стремиться выполнять рекомендации воспитателей и специалистов.

Они поймут, над какими проблемами необходимо работать с ребенком индивидуально в группе и дома, и будут стремиться выполнять рекомендации воспитателей и специалистов.

Слайд 15. Блиц-опрос (подобрать определение к термину)

Для того чтобы выстроить образовательный процесс с учетом принципа индивидуализации, педагог должен владеть определенными понятиями.

Индивидуальность

Индивидуализация

Индивидуализация образования

Индивидуализм

Индивидуалист

Индивидуальный

Индивид

Личность

Субъект

Объект

Слайд 16. Деловая игра «Индивидуальность и индивидуализация. В чем разница?»

Участвует 2 команды.

Задание 1: на столах по листу, разделенному на 2 половины. На одной написано «Индивидуализация образования», на другой – «Индивидуальный подход». Каждая группа должна подобрать определения к данным понятиям и наклеить в соответствии с пунктами:

Определение понятия.

Определение ключевого слова (индивидуальность, индивидуализация).

Цель.

Способы общения.

Тактика.

Убеждение.

(время работы 15 минут).

Затем команды проверяют друг друга и сравнивают полученный результат с изображением на слайде.

Задание 2. Кто главное лицо (или от кого идет образование?)

1 команда подбирает определения – «от педагога» (индивидуальный подход)

2 команда подбирает определения «от ребенка» — (индивидуализация образования)

Задание 3. Создайте из определений образ «Хорошего ребенка»

Создайте из определений образ «Хорошего ребенка»

Слайд 17. Вывод:

При индивидуальном подходе от педагога требуется умение выявить стороны, требующие усиленного внимания (проблемы и недостатки в развитии) и знание нормы /стандарта, требований программы. Инд.подход распространяется на небольшую часть детей группы.

Индивидуализация распространяется на каждого ребенка; от педагога ожидается большая гибкость и открытость новым идеям, способность к импровизации, постоянному осмыслению происходящего.

Индивидуализация – обучение, при организации которого учитывается вклад каждого ребенка в процесс обучения. Индивидуализация основывается на предпосылке, что не может быть двух детей, которые учатся и развиваются совершенно одинаково – каждый ребенок приобретает и проявляет собственные знания, отношение, навыки, личностные особенности и т.д.

Индивидуализация образования основана на поддержке детей в развитии их потенциальных возможностей, стимулировании стремления детей самостоятельно ставить цели и достигать их в процессе познания. Внимания педагогов направлено на обеспечение активного участия ребенка в учебном процессе.

Все дети обладают индивидуальными особенностями (семейная культурная среда, возраст, уровень развития, пол, стиль учения, способности ,потребности ,сильные стороны, характер и темперамент, интересы, и самосознание), которые педагогу следует выявлять и учитывать, чтобы обеспечить оптимизацию процесса обучения и развития. Умение распознать различия в поведении детей и сильные стороны их личности, позволяет воспитателю лучше понять и принять каждого ребенка; а знание различных методов индивидуализации обучения позволяет найти такой подход, который уменьшит напряжение и максимально увеличит положительный эффект взаимодействия, а так же поможет детям решать их проблемы такими путями, которые бы соответствовали их индивидуальному стилю учения.

Индивидуальный подход

Определение понятия.

Индивидуальный подход –

организация педагогом учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Выявление проблемных или сильных сторон в развитии ребенка и определение путей коррекции или дальнейшего развития.

Индивидуальный подход

Определение ключевого слова

Индивидуальность — неповторимое своеобразие психики каждого человека, осуществляющего свою деятельность в качестве субъекта развития общественно-исторической культуры.

Цель.

Организация процесса передачи суммы знаний, умений, навыков с учетом индивидуальных особенностей ребенка; обеспечение своевременной коррекции недостатков в развитии.

Способы общения.

Прямое обучение в соответствие с целями, поставленными взрослыми; требование и оценка результата

Тактика.

Диктат и опека

Убеждение

Ребенок учится лучше и научится большему под непосредственным руководством взрослого; усвоение опыта взрослых наиболее ценный способ развития.

Индивидуализация образования

Определение понятия.

Индивидуализация образования — учет и развитие индивидуальных особенностей детей во всех формах взаимодействия с ними в процессе обучения и воспитания; обусловленная потребность в нерегламентированных, творческих видах деятельности в соответствии с особенностями каждого конкретного индивида.

Индивидуализация образования

Интерес, вопрос, намерения, устремление

Среда

Результат — расширение границ, построение новых возможностей

Определение ключевого слова

Индивидуализация — социально культурный процесс накопления личностью особенного, уникального опыта, рост ее масштаба, творческого потенциала, универсальности, самостоятельности свободы и ответственности. Индивидуализация связана с познанием, исследованием, пробой, проверкой и выбором

Цель.

Содействие максимальному раскрытию и самораскрытию потенциальных возможностей развития личности.

Способы общения.

Признание права выбора; совместное обсуждение целей и деталей; акцент на достоинствах и сильных сторонах личности

Тактика.

Сотрудничество и партнерские отношения

Убеждение

Ребенок учится самостоятельно в процессе взаимодействия с окружающим миром; самое ценное для полноценного и своевременного развития – приобретение ребенком собственного опыта

Слайд 18. Портрет «Хороший ребенок»

Индивидуализация образования.

инициативный, самостоятельный, способный ясно сформулировать свои цели, желания, творческий

Индивидуальный подход в образовании

следующий заданному (предложенному) взрослым способу (образцу) выполнения действия

Слайд 19 — 23. Упражнение «Определите по тексту темперамент ребенка».

Слайд 24. Упражнение «Цветик – семицветик» (Рефлексия).

Упражнение «Цветик – семицветик» (Рефлексия).

3. Заключение.

— Принятие решения педсовета.

Консультация для воспитателей: « Современные подходы к организации обучения старших дошкольников»

Современный подход к дошкольному воспитанию детей

«Современный подход к дошкольному воспитанию детей»

Дошкольное воспитание детей включает в себя несколько различных направлений. С одной стороны – это формирование общечеловеческих ценностей, необходимых для того, чтобы ребенок вырос толерантным, уверенным в себе и коммуникабельным. С другой стороны – это время, когда необходимо его подготовить к обучению в школе, заложить основные навыки и понятия.

Основные принципы дошкольного воспитания детей с переменами, происходящими в обществе, изменяется и подход к воспитанию детей. Если раньше на детей воздействовали, навязывая им чувство вины, прививая правильные привычки принуждением и запретами, то сегодня современные дети фактически не реагируют на такие методы. Именно поэтому психологи и прогрессивные педагоги считают, что основные принципы воспитания детей дошкольного возраста должны быть пересмотрены с учетом произошедших в обществе перемен. В основе современных методов воспитания лежит взаимное уважение и сотрудничество между взрослыми и детьми, при этом необходимое доверие и открытость отношений требует большой самоотдачи и от взрослых, которым также для успешного дошкольного воспитания детей необходимо менять собственные стереотипы.

Можно выделить основные принципы, на которых базируется сегодня воспитание детей:

- Уважительное отношение, которое не допускает унижения, насилия и авторитарного давления;

- Свобода выбора, которая позволяет в полной мере ребенку раскрыть заложенные в него способности. При этом речь не идет о полной свободе без контроля со стороны взрослых. Нужно создавать необходимые для всестороннего развития и дошкольного воспитания детей условия, позволяющие в безопасной обстановке максимально легко и просто получать знания и навыки;

- Помощь в принятии решения, которая заключается в том, чтобы показать достоинства, недостатки и возможные последствия от тех или иных поступков;

- Объяснение своих требований и поступков.

Это позволит малышу понимать, что взрослый не давит на него, а старается уберечь от опасности или учит дисциплине, необходимой в жизни;

Это позволит малышу понимать, что взрослый не давит на него, а старается уберечь от опасности или учит дисциплине, необходимой в жизни; - Постоянное общение, которое позволяет не только установить доверительные отношения между родителями и ребенком, но и способствует развитию правильной речи;

- Поддержка любых начинаний и поощрение инициативы, что позволит выработать уверенность в себе и ответственность за свои поступки;

- Проявление чувств по отношению к ребенку. Многим родителям кажется, что ребенок априори знает о том, что его любят. Однако это не соответствует действительности, и малыш нуждается в ежедневном подтверждении того, что его действительно любят. Любовь может выражаться различными способами – ласковыми словами, проведенным вместе временем и одобрением.

Принципы воспитания детей дошкольного возраста определяют работу педагога дошкольного учреждения и необходимы для успешного обучения и полного усвоения ребенком необходимых знаний. Во время дошкольного воспитания детей и организации процесса обучения задачей воспитателя и педагога является создание необходимых условий для повышения общей познавательной активности детей.

Одним из основных принципов дошкольного воспитания детей и формирования качеств личности ребенка является системность и последовательность. Благодаря этому все необходимые навыки и знания преподносятся в зависимости от возраста с постепенным усложнением.

Воспитание и дошкольное образование детей должно базироваться на индивидуальном подходе с учетом личных особенностей характера ребенка, его темперамента, наклонностей и способностей. Индивидуальный подход к обучению и воспитанию значительно повышает эффективность занятий и позволяет более полно раскрыть таланты в раннем возрасте. Благодаря индивидуальному подходу в дошкольном воспитании детей педагог может в полной мере изучить личные особенности ребенка и выявить факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на него.

Принцип научности обучения заключается в переходе от внешнего описания предмета к его внутреннему строению, от познания явления к его сущности. С учетом этих требований должен строиться учебный материал, что позволит ребенку составить представление о многообразии окружающего его внешнего мира.

С учетом этих требований должен строиться учебный материал, что позволит ребенку составить представление о многообразии окружающего его внешнего мира.

Портрет современного ребенка

Сегодня уже не вызывает сомнений тот факт, что современный ребенок не такой, каким был его сверстник несколько десятилетий назад. Не потому, что изменилась природа самого ребенка или закономерности его развития. Принципиально изменилась жизнь, предметный и социальный мир, ожидания взрослых и детей, воспитательные модели в семье, педагогические требования в детском саду.

Социальные изменения привели к изменениям психологическим. По данным психологов, в настоящее время произошли сдвиги в наступлении кризисов 7 лет и подросткового. Так, кризис, который дети прошлого века проходили перед поступлением в школу ( в подготовительной группе детского сада) сейчас переживают младшие школьники (в 7-8 лет). а это влечет за собой пересмотр методов обучения в младшей школе. Пубертатный кризис девочки минуют теперь тремя годами позже, а мальчики – четырьмя. В настоящее время дети растут и развиваются в условиях постиндустриального информационного общества. С самого рождения они сталкиваются с современными высокотехнологичными достижениями. Все технические новшества становятся бытием подрастающего поколения. Компьютерные игры, интерактивные игрушки и музейные экспозиции, рекламные ролики и новинки кинематогрофа. Как влияет технический прогресс на психику ребенка? Каков современный ребенок? Педагоги дошкольных учреждений «нарисовали» портрет современного ребенка исходя из собственных наблюдений: развитый, любознательный, умный, эрудированный, раскрепощенный, свободный, импульсивный, капризный, плаксивый, драчливый, агрессивный, педагогически запущенный, воспитываемый телевизором.

Дети хорошо информированы. Они рассуждают на «взрослые» темы, смотрят сериалы, разбираются в хитросплетениях сюжетных линий, хорошо запоминают все происходящее с героями страстей и подробно пересказывают серии бабушкам и мамам. Дошкольники иногда делают такие неожиданные выводы и умозаключения в недетских ситуациях, что взрослые всерьёз начинают думать о преждевременном взрослении современных детей. По нашему мнению, это «наслушанность», под которой, к сожалению или к счастью, нет опыта.

Дошкольники иногда делают такие неожиданные выводы и умозаключения в недетских ситуациях, что взрослые всерьёз начинают думать о преждевременном взрослении современных детей. По нашему мнению, это «наслушанность», под которой, к сожалению или к счастью, нет опыта.

У большой информируемости есть оборотная сторона. Современные дети в развитии мышления и умственных способностей отнюдь не опережают возраст. Более того, в связи с проблемами со здоровьем многие имеют задержку психического и речевого развития. Большинство детей 5 лет нуждаются в помощи логопеда. Современный ребенок дошкольник говорит много (если говорит), но плохо. Педагоги бъют тревогу. Самые низкие показатели выполнения программ обучения и воспитания чаще всего относятся к разделу «Развитие речи». Страдает не только раздел «Связная речь», но и «Словарь». Информированность детей не ведет к увеличению словарного запаса. По данным ЮНЕСКО 93% современных детей от 3 до 5 лет смотрят телевизор 28 часов в неделю. Известный психолог Е.О. Смирнова делает неутешительные выводы о влиянии просмотра телевизионных передач на психическое развитие детей.

Наблюдения за детьми показывают, что в детских садах стало встречаться такое явление, как отсутствие так называемых «середнячков». Дети в группе делятся на успевающих и неуспевающих, на усваивающих и не усваювающих программу обучения.

Современные дети часто не могут сконцентрироваться на каком-либо занятии, рассеянны, не проявляют интереса. Они находятся в постоянном, непрерывном движении, их трудно удержать на одном месте. Ребенок может одновременно слушать сказку и строить из конструктора. Подрастающее поколение обладает «клиповым сознанием», вскормленным рекламой и музыкальными роликами.

Личностное развитие детей во все времена непосредственно связано с героями, на которых они равняются. Но герои книжек, мультфильмов в современном культурном пространстве резко отличаются от тех красивых, добрых, заботливых, любящих, ценящих дружбу, неагрессивных персонажей, на которых выросли родители нынешних дошкольников, их бабушки и дедушки. Чаще всего героями для дошкольников становятся персонажи западных мультфильмов с супер-способностями, которые далеко не всегда являются носителями духовных ценностей.

Чаще всего героями для дошкольников становятся персонажи западных мультфильмов с супер-способностями, которые далеко не всегда являются носителями духовных ценностей.

У современных детей резко снижена фантазия, творческая активность. Дети нацелены на получение быстрого и готового результата нажатием одной кнопки. Хотя современные дошкольники технически «подкованы», легко управляются с телевизором, электронными и компьютерными играми, но строят из конструктора так же, как их сверстники прошлых лет, ни в чем их не опережая.

Для современного ребенка природа выступает чуждой, неизвестной средой. Исчезло естественное детское «дворовое» сообщество: дети теперь реже свободно играют и общаются со сверстниками. Игровая культура детства как основное условие развития личности ребенка искажена.

Серьезную проблему вызывает «уход» сюжетно-ролевой игры из жизни современного ребенка. Экспериментальные исследования сюжетно-ролевой игры у дошкольников 6-7 лет показали, что наивысшего уровня развития (по Д.Б. Эльконину игра не достигает). Следовательно, не формируются на должном уровне школьная мотивация, обобщение, умение планировать, строить свои взаимоотношения со сверстниками. Результат – снижение показателей готовности к обучению в начальной школе.

Среди факторов, влияющих на психические и личностные изменения современного ребенка, Д.И. Фельдштейн называет ориентацию общества, и соответственно, детей на потребление, маргинализацию, рост девиаций, ограничение детской самостоятельности родителями. Итог – «омоложение» болезней, лечащихся антидепрессантами, повышение тревожности и агрессивности, снижение контроля поведения и развитие зависимостей. Появились дети, не желающие взрослеть. исследования показали, что это происходит, из-за «наследования опыта семейных неудач», происходящего вследствие переживания детьми родительских проблем в семейной и профессиональной сферах, привнесенных в повседневный быт ребенка.

Обобщив фундаментальные исследования последних лет, академик Д. И. Фельдштейн, обозначил круг значимых изменений у современных детей:

И. Фельдштейн, обозначил круг значимых изменений у современных детей:

- резкое снижение когнитивного развития детей дошкольного возраста;

- рост эмоционального дискомфорта и снижение желания активных действий;

- уход из жизни ребенка сюжетно-ролевой игры и, как следствие, снижение произвольности и мотивационно-потребностной сферы;

- снижение любознательности и воображения у дошкольников, неразвитость внутреннего плана действий;

- недостаточная сформированность мелкой моторики и, следовательно, графических навыков у детей дошкольного возраста указывают на неразвитость соответствующих мозговых структур, в том числе отвечающих за произвольность;

- значительное снижение социальной компетентности и самостоятельности в принятии решений;

- рост «экранной» зависимости;

- ограничение общения со сверстниками, появление чувства одиночества, растерянности, неверия в себя;

- увеличение числа детей с эмоциональными проблемами;

- снижение избирательности внимания и оценки информации, уменьшение объема рабочей памяти у подростков;

- ассенизация телосложения и снижение мышечной силы;

- рост каждые 10 лет на 10-15% основных форм психических заболеваний;

- рост числа детей с ограниченными возможностями здоровья;

- увеличение численности одаренных детей.

Итак, современный дошкольник достаточно противоречив. При этом поляризация проявления индивидуальных особенностей развития сейчас, пожалуй, становятся все более выраженными.

Основная проблема современного дошкольника – это то, что культурная среда, в которой он развивается, эксплуатация огромного потенциала его памяти происходит в ущерб жизненно необходимому в этом возрасте личностному становлению, основанному на любви, душевном тепле и внимании к его личности. В результате страдает развитие его самостоятельности и инициативности, произвольности, становления творческих потенциалов, воображения и фантазии.

Вот почему основной задачей воспитания дошкольников сегодня становится сохранение (и/или возрождение) условий, в которых ребенок играет со сверстниками, сотрудничает с другими детьми в решении разнообразных познавательных задач, проявляет познавательную инициативу, удовлетворяет собственное любопытство, развивает собственное воображение и творческие способности.

Сегодня важно обеспечить каждому ребенку внимание и заботу о его психическом и физическом здоровье и для этого совместными усилиями детского сада и семьи важно сформировать у малышей чувство эмоционального благополучия и психологического комфорта, чтоб он смог радостно и полноценно прожить самый, пожалуй, трудный и ответственный период своей жизни – детство. Именно «здесь и сейчас» закладываются основы личности Человека будущего. И если мы, взрослые, не осознаем этого, нам не на что рассчитывать в будущем.

Старший воспитатель Зинченко Л.М.

Заведующий МБДОУ ЦРР-Д/C № 16 Рогова Р.Я.

3

Современные подходы в воспитании детей

Подход в воспитании детей играет важную роль для комфортного и полноценного развития. В дошкольном периоде важную роль играет социальная среда, в которой пребывает ребенок, она напрямую воздействует на него и его развитие.

В современной педагогике активно используют подход воспитания жизнью. В рамках этой методики воспитание и обучение ребенка происходят за счет его собственного опыта, а также с учетом правильных и неправильных поступков. Условия жизни напрямую влияют на личность ребенка.

При воспитании детей дошкольного возраста можно использовать трудовой подход, в состав которого может входить как трудовая деятельность дома, в детском саду и других дошкольных заведениях, так и занятия спортом. Тренировки и спортивные упражнения помогают закалить характер ребенка, воспитать в нем выносливость, силу воли и духа, трудолюбие и терпение.

Современные подходы в воспитании детей заключаются в постепенном прививании ребенку основных жизненных навыков.

При выборе определенных подходов в воспитании детей следует подбирать соответствующее направление – авторитарное, либеральное, демократичное и индифферентное.

Авторитарный подход предполагает воспитание ребенка в жесткости и строгости, безоговорочном подчинении и соблюдении строгих правил. Ребенок находится в пассивном состоянии, он зависит от родителей и не принимает решений. Серьезным недостатком авторитарного подхода в воспитании детей является утрачивание творческого начала и безынициативность, отсутствие самостоятельности и способности к принятию серьезных решений.

Серьезным недостатком авторитарного подхода в воспитании детей является утрачивание творческого начала и безынициативность, отсутствие самостоятельности и способности к принятию серьезных решений.

Противоположным направлением в воспитании является либеральный подход, в котором важную роль играет личность ребенка. В процессе воспитания отсутствуют запреты, правила и ограничения. В педагогике этот подход называют «методом вседозволенности». Недостатком данного подхода является отсутствие ограничений, которое может привести к эгоизму и избалованности, отсутствию цели в жизни.

Демократичный подход в воспитании детей подразумевает равноправное отношение между родителями и детьми. Решения принимают на семейном совете, а на всех этапах развития ребенок является равноправным участником воспитания, высказывает свое мнение и отстаивает личные интересы.

Индифферентный подход в воспитании детей является методом свободного развития ребенка, в котором родители не принимают участия. Ребенок считается независимой и свободной личностью, которую не следует обременять различными правилами, ограничениями и проблемами. Родители, используя этот подход, не участвуют в жизни ребенка, в его внутреннем и внешнем развитии. В результате такого воспитания у ребенка отсутствуют ориентиры в жизни, он не чувствует поддержки и защиты, а также у него нет духовной связи с родителями. В конечном итоге такого воспитания дети становятся закрытыми и асоциальными.

Для того чтобы ребенок вырос полноценной личностью, подходы в воспитании необходимо выбирать с учетом особенностей ребенка. При воспитании не должно быть большого количества запретов, но родителям и педагогам необходимо быть направляющей и контролирующей стороной.

Современные подходы к экологическому воспитанию и образованию детей дошкольного возраста

В настоящие время вопрос экологического воспитания дошкольников важный интересный и актуальный. Экологическое воспитание — это новое направление дошкольной педагогике, которое отличается от традиционного ознакомления детей с природой. Это познание живого, которое рядом с ребёнком, во взаимосвязи со средой обитания и выработка на этой основе правильных форм взаимодействия с ним.

Это познание живого, которое рядом с ребёнком, во взаимосвязи со средой обитания и выработка на этой основе правильных форм взаимодействия с ним.

Ключевые слова: экологическое воспитание, информационно- компьютерные технологии, технология проектирования, технология портфолио, метод моделирования, мнемотехника.

Эффективность экологического воспитания целиком и полностью зависит от создания и правильного использования развивающей экологической среды. А также от правильно подобранных традиционных и современных педагогических технологий. Использование информационно- компьютерных технологий (анимационные презентации, флэш игры, видео ролики и др.) в экологическом воспитании позволяет не только привлечь внимание дошкольника, но дать более глубокую, полную, яркую, насыщенную информацию. Ведь ни для кого не секрет что современным детям не интересно просто рассматривать картинки. Весь используемый материал систематизирован и разделён по темам: «Мир природы», где собран материал о явлениях природы о тех изменениях, которые происходят в природе «Живой мир планеты», в нём подобран материал о животных растениях, насекомых птицах, обо всех живых организмах. которые окружают ребёнка. «Занимательная экология», представлен материал о правилах поведения при взаимодействии с природой. Активное использование в своей работе технологии проектирования позволяет осуществлять сотрудничество с детьми, с родителями, а также с узкими специалистами (физкультурный руководитель, музыкальный руководитель). Все реализуемые проекты объедены временным природным отрезком и перекликаются с тематическим планированием дошкольного учреждения. Работа над проектом начинается со сбора информации, что дети знают, что хотят узнать в ходе реализации проекта. К каждому проекту составляется план педагогических мероприятий, разрабатываются конспекты совместной образовательной деятельности, подбирается художественная литература и т. д. Все проекты являются универсальными, что позволяет использование его в разных возрастных группах. Технология портфолио предполагает сбор информации и достижений ребёнка. Однако сбор грамот, благодарностей носит архивационный характер и не позволяет дошкольнику занять активную позицию создателя. Так был разработан Альбом из серии «Я познаю мир», который можно использовать на занятиях, для индивидуальной работы, для самостоятельной работы ребёнка, а также для творческих работ совместно с родителями. Чем хорошо использование таких альбомов, ребёнок может пролистать альбом, вспомнить пройденный материал, вернуться к понравившейся ему теме. В конце альбома родители могут найти справочную информацию, которая им понадобится для выполнения творческих заданий с ребёнком. Интересным и увлекательным для детей является метод макетирования и моделирования, которые способствуют развитию речи детей. При изготовлении и во время работы с макетом или моделью дети описывают, сравнивают, повествуют о различных явлениях и объектах природы, рассуждают, тем самым пополняют свой словарный запас. Данный метод создает благоприятные условия для сенсорного развития детей: работа с макетами, при изготовлении которых использовались разные по фактуре, по качеству, по форме материалы, способствующие развитию внешних чувств, активизирует мелкую моторику рук. В группе изготовлены макет дерева берёзы. Дети могут прослеживать причинено следственные связи того или иного времени года. Для младшего и среднего возраста используется доступный материал если это снежинки, то это и есть снежинки. А старший подготовительный возраст могут использовать предметы заместители, например ленточки, тесёмки. Моделирование представлено моделью «Природный мир». Для создания природной модели детям предлагается разнообразный природный материал (шишки, веточки, камешки, листочки, сухоцветы и др.), бросовый материал (пробки, крышки, кусочки ткани и др.), материал — заместитель (ленточки, палочки, зерновые и др.), это даёт возможность ребёнку самостоятельно создавать модель природного мира «Водный и подводный мир», «Пустыня», «Времена года» и др.

Технология портфолио предполагает сбор информации и достижений ребёнка. Однако сбор грамот, благодарностей носит архивационный характер и не позволяет дошкольнику занять активную позицию создателя. Так был разработан Альбом из серии «Я познаю мир», который можно использовать на занятиях, для индивидуальной работы, для самостоятельной работы ребёнка, а также для творческих работ совместно с родителями. Чем хорошо использование таких альбомов, ребёнок может пролистать альбом, вспомнить пройденный материал, вернуться к понравившейся ему теме. В конце альбома родители могут найти справочную информацию, которая им понадобится для выполнения творческих заданий с ребёнком. Интересным и увлекательным для детей является метод макетирования и моделирования, которые способствуют развитию речи детей. При изготовлении и во время работы с макетом или моделью дети описывают, сравнивают, повествуют о различных явлениях и объектах природы, рассуждают, тем самым пополняют свой словарный запас. Данный метод создает благоприятные условия для сенсорного развития детей: работа с макетами, при изготовлении которых использовались разные по фактуре, по качеству, по форме материалы, способствующие развитию внешних чувств, активизирует мелкую моторику рук. В группе изготовлены макет дерева берёзы. Дети могут прослеживать причинено следственные связи того или иного времени года. Для младшего и среднего возраста используется доступный материал если это снежинки, то это и есть снежинки. А старший подготовительный возраст могут использовать предметы заместители, например ленточки, тесёмки. Моделирование представлено моделью «Природный мир». Для создания природной модели детям предлагается разнообразный природный материал (шишки, веточки, камешки, листочки, сухоцветы и др.), бросовый материал (пробки, крышки, кусочки ткани и др.), материал — заместитель (ленточки, палочки, зерновые и др.), это даёт возможность ребёнку самостоятельно создавать модель природного мира «Водный и подводный мир», «Пустыня», «Времена года» и др. Я не настаиваю, чтобы дети чётко раскладывали используемый материал по временам года, мне интересно, как дети, самостоятельно анализируя предмет, материал дают оценку, делают свой выбор. Создание экологического театра, позволило вывести детей за круг обычных впечатлений. Театр даёт возможность пережить детям самые высокие чувства, стать богаче и тоньше, развивает возможность живо откликаться на окружающий мир и вызывает потребность в творческом проявлении. Главным героем экологического театра является «Эколашка», он активный участник многих экологических мероприятий. Так как «Эколашка» находится в группе в течении всего года, детьми был предложен проект «Гардероб для Эколашки», и с помощью родителей воплощён в жизнь. Так у главного героя экологического театра появилась одежда в соответствии с временами года. Эколашка любимый персонаж детей, который приходит в гости рассказывает о временах года их особенностях, интересные истории из жизни животных, птиц и других обитателей. В ходе реализации экологических проектов эффективно использование перфокарт. В процессе деятельности с данным пособием, систематизируются знания детей об объектах живой природы, развивается их логическое мышление и мелкая моторика рук, воспитывается бережное отношение к объектам живой природы. Может показаться, что работа с ними под силу только школьникам. Но для моих детей это превратилось в увлекательную и интересную игру. Предметные картинки для перфокарт подбирались совместно с детьми, проговаривая, кто изображен: дикие или домашние животные, мамы или их малыши и т. д. Для успешного решения задач экологического воспитания используем метод мнемотехники. Мнемотехника — система различных приемов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования дополнительных ассоциаций, организация учебного процесса в виде игры. Занятия мнемотехникой начинается с детьми с 4- 5 лет, когда у них уже накоплен основной словарный запас. Обучение строится от простого к сложному, с простейших мнемоквадратов, а затем к мнемодорожкам, а позже к мнемотаблицам:

Я не настаиваю, чтобы дети чётко раскладывали используемый материал по временам года, мне интересно, как дети, самостоятельно анализируя предмет, материал дают оценку, делают свой выбор. Создание экологического театра, позволило вывести детей за круг обычных впечатлений. Театр даёт возможность пережить детям самые высокие чувства, стать богаче и тоньше, развивает возможность живо откликаться на окружающий мир и вызывает потребность в творческом проявлении. Главным героем экологического театра является «Эколашка», он активный участник многих экологических мероприятий. Так как «Эколашка» находится в группе в течении всего года, детьми был предложен проект «Гардероб для Эколашки», и с помощью родителей воплощён в жизнь. Так у главного героя экологического театра появилась одежда в соответствии с временами года. Эколашка любимый персонаж детей, который приходит в гости рассказывает о временах года их особенностях, интересные истории из жизни животных, птиц и других обитателей. В ходе реализации экологических проектов эффективно использование перфокарт. В процессе деятельности с данным пособием, систематизируются знания детей об объектах живой природы, развивается их логическое мышление и мелкая моторика рук, воспитывается бережное отношение к объектам живой природы. Может показаться, что работа с ними под силу только школьникам. Но для моих детей это превратилось в увлекательную и интересную игру. Предметные картинки для перфокарт подбирались совместно с детьми, проговаривая, кто изображен: дикие или домашние животные, мамы или их малыши и т. д. Для успешного решения задач экологического воспитания используем метод мнемотехники. Мнемотехника — система различных приемов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования дополнительных ассоциаций, организация учебного процесса в виде игры. Занятия мнемотехникой начинается с детьми с 4- 5 лет, когда у них уже накоплен основной словарный запас. Обучение строится от простого к сложному, с простейших мнемоквадратов, а затем к мнемодорожкам, а позже к мнемотаблицам:

‒ «Зимующие птицы»;

‒ «Растительный мир»;

‒ «Насекомые»;

‒ «Времена года».

Работа в данном направлении помогает ребятам без затруднений ориентироваться в знаковой системе и способах кодирования, совершенствовать экспрессивную речь, развивать логическую память, образное мышление и внимание В группе разработан наглядно дидактический материал экологической тематики:

‒ Экологические знаки для закрепления правил поведения в природе.

‒ Серия альбомов «Времена года» с фотографиями и рисунками детей

‒ Серия альбомов » Природа в стихах» направленная на активизацию родителей по разучиванию с детьми стихотворений.

‒ Создана «Красная книга» для ознакомления детей с исчезающими видами животных. Предпосылкой для создания книги послужила экскурсия в городской зоопарк, где дети узнали, что угрожает животным, птицам и другим живым организмам и как их можно защитить, как наше государство защищает их.

Литература:

- Детский сад — эталон экологической культуры // Вестник экологического образования в России. — 2004. — N 2. — С. 4.

- Иванова Г. Об организации работы по экологическому воспитанию // Дошкольное воспитание. — 2004. — N 7. — С. 10–14.

- Максимова М. Ю. Технологические аспекты формирования субъективного отношения детей дошкольного возраста к природе // Педагогическое образование и наука. — 2010. — N 2. — С. 79–83.

- Михеева Е. В. Становление экологической субкультуры детей в системе дошкольного образования / автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / Михеева Е. В. — Екатеринбург: [б. и.], 2009. — 23 с.

- Свердловская ОУНБ; КХ; Инв. номер 2296459-КХ

- Павлова Л. Ю. Экологическое воспитание: практическая деятельность детей // Ребенок в детском саду. — 2004. — N 1. — С. 58–63.

Принципы обучения детей дошкольного возраста

Осуществляемый в детском саду процесс обучения является неотъемлемой частью воспитательно-образовательного процесса и направлен на общее развитие личности ребенка. Цель обучения дошкольников – передача детям общественно-исторического опыта человечества.

Два столетия в работе с дошкольниками главным было их воспитание, в которое, конечно, входило и обучение, но оно не было на первом месте.

Введение дошкольного образования вместо дошкольного воспитания не пустая формальность. Под это составляются государственные стандарты. Но при создании программ обучения дошкольников обязательно необходима тесная связь со всеми направлениями развития и воспитания детей дошкольного возраста.

Для осуществления любой деятельности необходимы знания, точнее – совокупность знаний, включая и знания о способах деятельности. Однако для нормального осуществления деятельности одних знаний недостаточно.

Можно знать, что нужно делать, знать способы деятельности, но не уметь их произвести. Другими словами, для любой деятельности (интеллектуальной, практической) нужны умения. Например, ребенок видел и знает: чтобы зашнуровать ботинки, кроссовки, нужно продеть определенным образом шнурки в дырочки, но если он сам этого никогда не делал, у него не вырабатываются необходимые умения и он не сможет сам зашнуровать обувь.

116

Отсюда следует, что важными компонентами усвоения опыта являются навыки и умения, которые ребенок тоже получает в процессе обучения.

Еще одним компонентом опыта человеческой деятельности, который не дается в готовом виде для усвоения и который не исчерпывается знаниями и умениями, не совпадает с ними, является опыт творческой деятельности.

Творческая деятельность характеризуется рядом черт, которые не появляются сами собой, они должны быть целенаправленно сформированы.

И наконец, выделяется еще один (четвертый) элемент социального опыта – опыт эмоционально-целостного отношения человека к миру и к людям.

Освоение выделенных элементов социального опыта целенаправленно начинается в дошкольном образовательном учреждении. И происходит это как в повседневной жизни, так и в процессе целенаправленного обучения, организуемого и осуществляемого воспитателями и педагогами детского сада.

Принципы обучения дошкольников

Учебная деятельность детей дошкольного возраста носит систематический и целенаправленный характер. Обучение детей выполняет задачи развития личности ребенка, его способностей, овладения первоначальными понятиями и элементарными знаниями из различных областей жизни человека.

Организационной формой обучения в детском саду являются занятия, которые отличаются от уроков в школе структурой, менее жесткими требованиями и продолжительностью и большей степенью сотрудничества педагога с детьми.

Главная особенность учебных занятий с дошкольниками в том, что познавательная деятельность строится на основе практических, умственных действий ребенка и умственных действий с подсказкой, а также на чувственных образах. Однако общие закономерности и принципы обучения детей дошкольного возраста и младших школьников одни и те же.

117

Знания этих принципов обеспечивают продуктивность решения образовательных, воспитательных и развивающих задач.

Принципы обучения – это исходные положения, определяющие деятельность педагога и характер познавательной деятельности обучающихся. Незнание принципов или их неумелое применение тормозит успешность обучения, затрудняет усвоение знаний, формирование качеств личности ребенка.

Совокупность принципов позволяет характеризовать весь учебный процесс, все стороны деятельности педагогов и познавательной деятельности детей.

Содержание учебного материала и методы его изучения должны быть научными. Иначе дети не смогут овладеть основами научных знаний. Отсюда необходимость соблюдения принципа научности обучения как исходного положения, определяющего связь обучения с наукой.

Знания в опыте человечества находятся в определенной системе. Их нельзя усваивать хаотично, в беспорядке. Эту сторону обучения отражает принцип систематичности. Иногда его называют принципом систематичности и последовательности обучения, понимая под последовательностью расположение материала в соответствии с возрастными возможностями развития детей.

Иногда его называют принципом систематичности и последовательности обучения, понимая под последовательностью расположение материала в соответствии с возрастными возможностями развития детей.

Учебный процесс теряет смысл, если его содержание будет недоступным для усвоения. Отсюда вытекает принцип доступности учебного материала.

Чувственные образы, представления детей об окружающем мире являются необходимыми компонентами всякого обучения. Эта сторона учебного процесса привела к обоснованию принципа наглядности.

Знания должны быть осознаны детьми, а для этого необходима высокая познавательная активность. В противном случае материал быстро забывается, становится эпизодом в жизни детей. Отсюда необходимость принципа сознательности и активности учения детей.

Знания, умения и навыки должны быть прочными, чтобы обеспечить высокое общее развитие, возможность обучения на более высоком уровне. Принцип прочности обучения раскрывает эту сторону развития детей.

В детских садах и школах принята групповая форма организации учебных занятий.

118

Однако ребенок мыслит, переживает, трудится в соответствии со своими личными особенностями характера, темперамента, ума. Индивидуальный подход повышает эффективность обучения, что давно замечено в практической деятельности воспитателей и педагогов. Эта особенность педагогического процесса нашла отражение в принципе индивидуализации развития детей в процессе обучения.

Известный педагог и психолог Л.В. Занков предложил применительно к начальному этапу усвоения детьми учебного материала четыре принципа: высокий уровень трудности, ведущая роль теоретических знаний, быстрый темп усвоения материала, осознание детьми результатов учения. Эти принципы представляют собой дальнейшую, более глубокую разработку названых выше принципов. Исследования Л.В. Занкова и его последователей раскрыли большие потенциальные возможности общего развития детей.

Принцип научности обучения

Процесс познания окружающего мира сложен, противоречив, включает различные этапы, формы, виды. Научность познания заключается в том, чтобы перейти от явления к сущности, от внешнего описания предмета ‘ к его внутреннему строению. Если учебный материал позволяет представить только внешние, наблюдаемые свойства предметов, то такие знания будут донаучными. Они используются в обучении для того, чтобы создать основу научных знаний и дать представление о многообразии окружающей действительности.

Научные знания приводят к осознанию закономерностей теории науки. Возникают определенные науки, на основе которых осуществляется отбор учебного материала.

Принцип научности определяет место научных знаний в педагогическом процессе.

Первоначальные научные знания возникают на основе разнообразных представлений ребенка об окружающем мире. Процесс перехода мысли ребенка от привычного для него чувственного познания к понятийным формам мышления сложен и противоречив. Успех обучения дошкольников во многом зависит от того, как педагог или воспитатель организует мыслительную деятельность детей.

119

Прежде всего нужно определить ту совокупность чувственных образов, которые ложатся в основу первоначального понятия. Затем обобщить, систематизировать представления, для того чтобы ребенок мог представить ту сторону действительности, которая характеризуется в понятии. Далее воспитатель выделяет доступные научные признаки формирования понятия.

Принцип научного обучения предъявляет определенные требования к организации познавательной деятельности детей.

Приступая к обучению, нужно хорошо понимать и правильно строить процесс перехода мысли от явления к сущности, от внешних, наблюдаемых свойств к внутренним.

В программном учебном материале должны быть заложены возможности различных подходов к объяснению действительности. Это дает основание для творческого поиска педагога, для индивидуального подхода к воспитанникам.

Педагог должен знать пути систематизации и обобщения представлений ребенка в процессе формирования первоначальных научных понятий.

Принцип систематичности обучения

Этот принцип включает следующие основные положения:

1.Учебный материал как отражение сторон окружающей действительности представляет собой систему знаний. Эта система возникает на основе познания взаимосвязи объектов реальной действительности.